前回に引き続き、順位法について書きたいと思います。

順位グラフは、統計数理研究所の馬場康維名誉教授が70-80年代にかけて開発された順位データの視覚化手法の一つです。

日科技連の官能評価セミナー(4日間)という基本的な手法を学ぶセミナーが古くから開催されているのですが、私が官能評価を体系的に学んだ最初のセミナーでもあります。その中で、馬場先生が自ら講師となって順位法とその視覚化手法である【順位グラフ】を説明して頂きました。

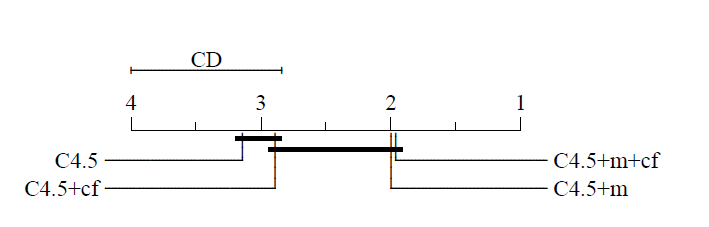

順位データの視覚化手法は、現在も新しい手法が開発されています。XLSTATに実装されたDemser Plot(Critical Difference Diagram/Plot)なども2006年の論文ですので、比較的新しいです。下記がCD-plotの例です。

C4.5というのは機械学習のアルゴリズムを表し、+以降は処理の違いを表します。官能評価で言えば、規準サンプルと添加剤の有無を表しているようなイメージです。引き出し線の位置は平均順位を表し、太い横棒は有意差のないグルーピングを表します。

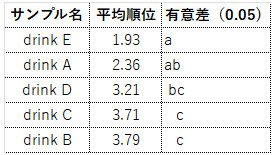

有意差を表す方法としてはアルファベットを使った方法(下記)が以前からありますので、正直なところCD-Plotにあまりメリットを感じません。

CD-Plotは視覚化手法というより、Critical Difference(CD)を使うという点が特徴だと考えています。

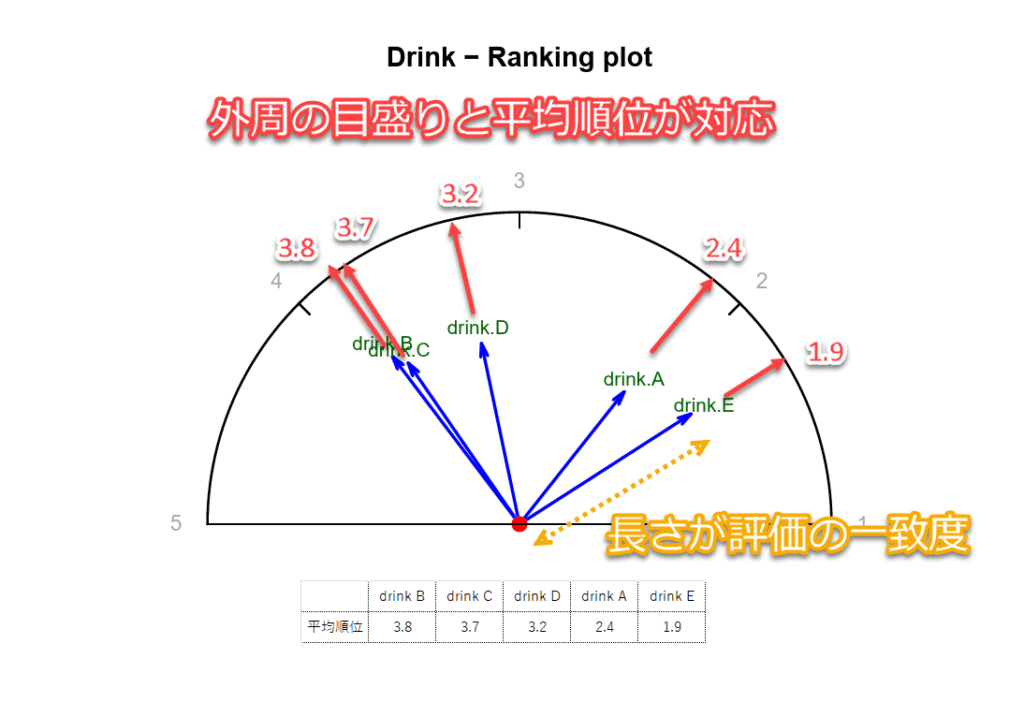

さて、馬場先生の【順位グラフ】はどんなグラフかと言うと下記の様な半円グラフです。

各サンプルの平均順位が半円の角度に対応していますので、矢印と外周の交点が平均順位を表します。また、矢印の長さが評価の一致度を表しているので、回答者がばらついた結果の順位なのか、一致した結果なのかが一目でわかります。

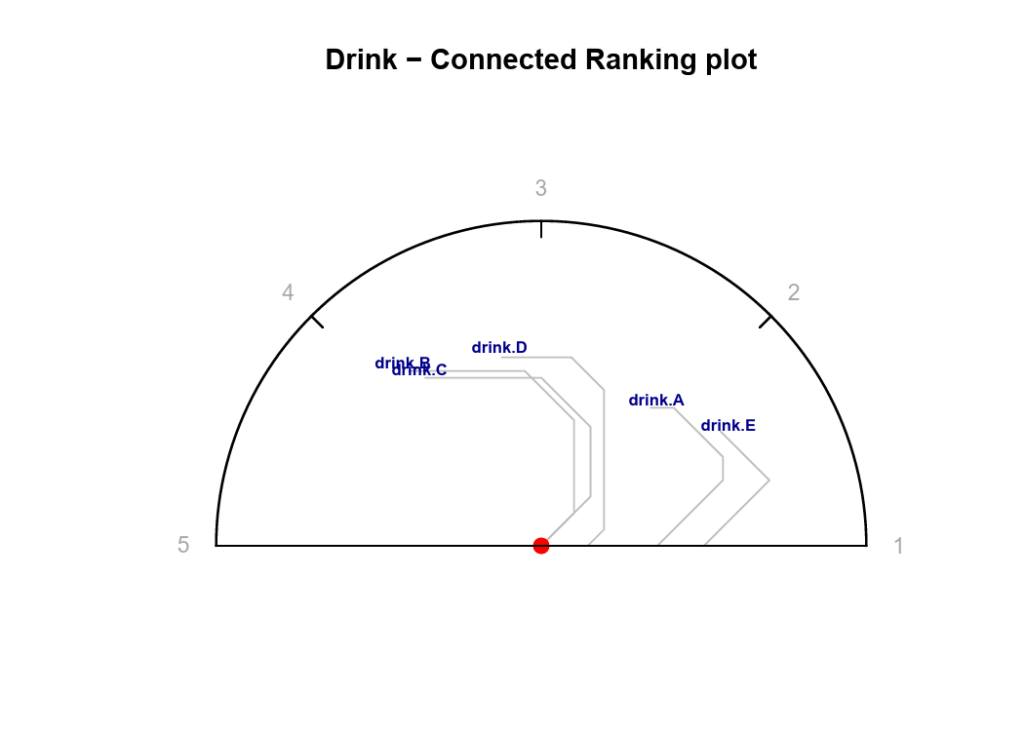

さらに詳細を示すグラフが【順位連結グラフ】です。個々の回答状況を反映しており、【順位グラフ】に比べて回答状況についての詳細な情報が得られます。各線の長さが回答者の比率に対応しており、中心から外周(=半径)が100%を意味します。

下記のグラフで言えば、drink.Eは中心から水平に半径の半分くらいの線が引かれていますので、1位を付けた人が全体の50%程度であることがわかります。

パネルトレーニングやパフォーマンスチェックをするのに有用なグラフだと考えています。

残念ながら、【順位グラフ】や【順位連結グラフ】は標準的なグラフとは言えないため統計ソフトに実装されているのが少ないですし、私も都度Rでスクリプトを書いている状況です。

もう少し利便性が良ければ利用者も増えるのかなと思っています。

最先端でも使われている順位データですが、【順位グラフ】のように時間を経てきた技術が現代でも活用できることに驚きと感動を覚えます。

馬場康維先生の論文もネット上にありますし、少し新し目で言えば山下 利之(1990)も参考になります。興味のある方は読んでみてください。

今回は、順位データの視覚化手法で【順位グラフ】や【順位連結グラフ】をご紹介しました。